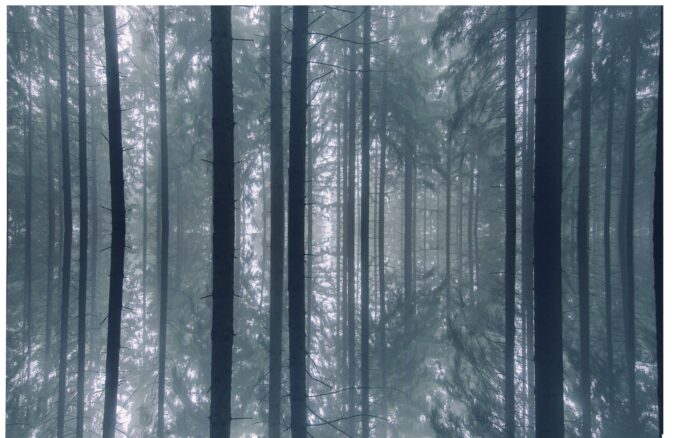

夢を見た。こんな夢だった。私はたった一人で森の中を歩いている。深い深い森だ。木々がぎっしりと、僅かな隙間だけを残して生えていて、私はその「僅かな隙間」を縫うように進んでいく。キノコが生えている。攻撃的な棘を持った草が生えている。鳥が鳴く。このような深い森の中にしか住まない鳥だ。キィィィッコウ! キィィィッコウ! とそれは鳴いている。私はその声を聞きながらひたすら前へと進んでいく・・・。

何かを求めているのは分かる。それはひどく具体的なものだったのだが、起きた瞬間に忘れてしまった。夢というのは大抵そういったものである。我々はものすごく切迫した状況に生きていると思い込んでいる。しかし、実際に目覚めてみると、そうでもない。あるのは生ぬるい、灰色の、ダラダラと続いていく日常だけである。起き上がり、伸びをして、ベッドから出る。便所に行く。そのあたりですでに夢の「夢性」は抜け落ちている。

しかし今回に関しては話は別で、その「具体的な何か」を除いた細部はありありと残っている。それは私にしても珍しいことだ。普段はどちらかといえば、かなり現実的なことだけを考えて生きていると思う。目に見える世界。数字で測れるものごと・・・。だから今回のことはとても珍しく、そのためにわざわざ皆さんにこうしてお話をしているというわけなのだ。それはあるいは夢ではなくて、「夢」を偽装した別の何かだったのかもしれない。それが何なのか——何と定義すべきなのか——は私には正直なところよく分からないが・・・。

いずれにせよ私はひどく具体的な何かを求めてその森を歩いていたのだ。とにかくひたすら突き進む。森はどんどん深くなっていく・・・。あたりはだんだん暗くなっていくのだが、なぜか私には周囲の状況をきちんと視認することができる。一つ一つの植物。その葉。その茎。その棘・・・。そのとき目の前の木の枝のずっと上の方から誰かが見下ろしていることに気付いた。私は立ち止まる。そしてその部分をじっと睨む。

それはおそらくはフクロウだった。種類までは分からないが、とにかくフクロウだ。ほかの木の枝が邪魔になって隠れている部分もあるのだが、その大きな目だけは隠すことができない。キィィィッコウ! とどこかで鳥が鳴いた。でもそれはこのフクロウの声ではない。フクロウは一切鳴かずに、ただ私のことをじっと目を凝らして、見つめている。

私はフクロウが留まっている木の幹に目を転じた。というのも、今そこで動きが生じていたからだ。動き。そこには人間の拳よりも少しだけ大きいくらいの洞が空いていた。おそらくは自然に空いたものなのだろう、とは思ったが、内部にあるのは決して自然に属するものではなかった。私には本能的にそれが分かったのだ。

私はその奥に目を凝らした。私の目線よりも少しだけ低い場所にある洞だったが、一見真っ暗で何も見えなかった。私は一度目を離し、上のフクロウを見た。フクロウはまだじっとこちらを見下ろしていた。キィィィッコウ! とどこかで別の鳥が鳴いた。私はただそれを聞いている。

気を取り直してもう一度見てみると、洞の奥に今度はちゃんと「動き」の正体がいた。私は意識を集中してその奥をじっと覗き込む。するといたのは・・・蛇だった。真っ白な蛇だ。蛇はトグロを巻くような形で、その奥にいた。そして頭だけを動かして外の様子を窺っている。「蛇さん」と私は言う(というか、言っている自分を発見する)。「どうかそこから出てきてくださいな。私はその奥にたぶん大事なものが隠されていると踏んでいるんです。私はそれが欲しい。心から欲しい。だからあなたに出て頂かないと」

蛇は返事を返す。それは男なのか女なのか分からない、不思議な、よく響く、深い声だった。私は今でもその振動を——振幅を——よく覚えている。「それは無理な相談だ。お兄さん。なぜならここは私の家なのだから。もうずっと前から住んでいる。思い出せないくらい前から。私はここからあらゆるものを見てきたし、あらゆることを感じてきた。今さら移動することは不可能なんだよ。本当に」

「じゃあ中間を取りましょう」と私は言う。「あなたはそこから出なくてもいいが、私にその奥にある何かをください。そうすれば私は大人しくここを離れますから」

「〈何か〉って、あんたはそもそも何を求めていたんだい? それを言ってくれないことにゃあ渡せないね。なんだか分からないけれどとにかくそこにあるものをくれ、なんてね。しかもその代わりに私はなんにも得られないんだろ? そんなのは一方的じゃないか? そうだとは思わないかね?」

私は考えてみたが、たしかにそうだ、という結論に達した。私はその「何か」を得る代わりに、この蛇さんに別の何かを差し出さなければならないのだ。それが取引というものじゃないか? でもちょっと待てよ、と私は冷静になって思い直す。私はそもそも何を求めていたのだったっけ? それが今思い出せないぞ・・・。

「実は・・・」と私は正直に言ってみることにする。「私は何を求めていたのか、自分でも思い出せないんです。ついさっきまでははっきり分かっていたのですが・・・どうもあなたの顔を見たあたりで、すっかり失念してしまったみたいです。あなたの顔って結構インパクトがあるんじゃないですか? それですっかり頭が真っ白に・・・」

「それが自然な状態なんだよ」とそのとき蛇は言った。「真っ白な状態、というのがね」

「それは・・・どういうことですか?」と私はわけが分からずに訊く。

「つまりさ、人間は本当は真っ白さを中に抱えているものなんだよ。本来ね。でもみんな余計なことを考え過ぎるのさ。そのせいでその白さの大部分をごちゃごちゃしたもので埋めてしまうことになる。その結果やって来るのは何だ? それは不自由さ。でも私は最近思うんだがね、人々は実は不自由のことが結構好きなんだよ。彼らは自由になったら何をしたらいいのか分からなくなってしまう。だから〈ごちゃごちゃ〉で頭ん中を埋めるのさ。私はそう思うね」

「じゃあ今の私の状態はむしろ正しい、と」

「そうさね。間違いない。あんたは空白を抱えている。そして何かを強く求めている。しかしそれが何なのか言葉で言い表すことができないときている。そうじゃないのかい?」

「その通りです」と私は認める。「私はそれがすごく欲しい。何のために使うのかは分からないけれど、とにかく欲しいんです。あなたの奥の方にあることは分かっている。ねえ、お願いだからそれを私に与えてはもらえませんか? その代わりに私は自分の最も重要なものをあなたにあげます。それはもう完璧にお約束します。だからなんとか・・・」

「最も重要なものっていったい何だい?」と蛇は言った。目がギラリと輝いている。私は思わず身震いした。「あんたにとって最も重要なものっていったい何なんだい?」

「それは・・・名前です」と私は言う。

「名前?」と蛇は言う。

「そうです。私の名前を差し上げます。それが私にとっての最も重要なものなんです。私は当然私ではなくなりますよ。ただの〈名無しの男〉になります。でもそれでいいんです。あなたの後ろにある〈何か〉さえ手に入れられれば。それさえあれば、私は不毛にはなりません。それがなんとなく感覚として分かるんですよ。これは直感ですがね」

「名前か・・・」と蛇は言う。そして考えながら、シュルッと一度舌を突き出す。私は冷や汗をかきながらそれを見ている・・・。「まあいいだろう。名前。でもだね、一度それを明け渡すと、あんたは〈なんでもなし〉になるよ。それは分かっているのかい? 名前に付随して、記憶もまた失うことになる。あんたはあんたである連続性を失うんだ。それでもいいのかい?」

私は考える振りをした。そして言う。「構いません。もともと大した記憶なんてなかったんです。だからこんな森を彷徨い歩いていたんですよ。きっと。私にとって大事なのはあなたの後ろにあるものだけです。それだけが重要なんです。名前なんて犬のクソみたいなものに過ぎない」

「じゃあその犬のクソをもらおうか」と蛇は言う。「もっと近くに寄って、はっきりと自分の名前を発音してくれないか? その一つ一つの文字を、私が呑み込めるように」

私は言われた通り、口をピタリと木の洞に近付けて、大きな声で——これ以上大きな声は出せないというくらい大きな声で——自分の名前を発音した。でも苗字を言い終わったあとに、なぜか気持ちが変わって、私はほとんど会っていない従兄の名前を発音した。良心の呵責はなかった。とにかく自然に、口をついてその名前が出てきたのだ。

私がそれを発音してしまうと、森には静寂が訪れた。風も吹かなかったし、例の奇妙な鳥も鳴かなかった。ふと上を見たが、フクロウはすでにどこかに飛び去ってしまっていた。ものすごく孤独だ、と私は思う。でも、もちろんそう思ったところで誰かが助けに来てくれるわけではない。

蛇は大きく口を開けてその一つ一つの文字を呑み込んでいった。私の従兄の名前。今どこで何をしているのかも分からない。小さな頃に遊んでもらった記憶はあったのだが・・・。と、突然、その記憶が消えた。彼がいたはずの場所には、ただの真っ白な空白だけが存在していた。空白。私は何かを言おうとする。でも言葉が出てこない。また何かを言おうとする。でも言葉がやはり出てこない・・・。

蛇は洞の中でどんどん膨らんでいった。まるで風船みたいに。あるいは私が嘘の名前を教えたことがいけなかったのかもしれない。でも今、同情しようという気持ちはまったく湧いてはこなかった。私はとにかくその爬虫類の後ろにあるものが欲しかったのだ。それだけが私という人間の存在目的だったのだ。こんなやつ早く死んでしまえば・・・。

「あんたは嘘をついたな」とそこで突然洞の中から蛇の声が聞こえた(頭がどこにあるのか、今では見えなくなってしまっていたが。胴体がぷっくりと膨らんでいたせいだ。私には今その不気味な白い皮膚しか見えない)。「これはあんたの本当の名前じゃない。誰か別の人間の名前だ。あんたはね、地上の世界において、この名前を持っていた男に復讐されるよ。あるいはそれで命を落とすかもしれない。でもそんなのは自業自得だ。ハッハ。あんたはね、逆に自分の名前に縛られながら生き続けることになる。逃げようと思っても逃げられない。自由になろうともがいても抜け出すことができない。まるで生き地獄みたいなものだ。あんたは私の奥にある何かを手にすることができる。それは保証するよ。なぜなら私はこのあとすぐに死ぬからだ。もはやそれを守ることができないのでね。でも、あんたはもう純粋じゃない。ついさっきまでは純粋だったが、もう駄目だ。なにしろ嘘をついたのだから。あんたはそこにある何かの透明さに耐えることはできないだろう。もはや穢れてしまったからだよ。分かるかい? 穢れだ。けがれ。あんたは意識を保って生き続けていることを後悔するだろう。でも自殺することは許されていない。あんたが名前を勝手に使ったその男が実際に手を下すまでは、ね。あんたはその男に殺されるか、ひどい苦しみを味わいながら延々と生き続けるか、だ。それ以外の選択肢はない。さあ、そろそろ限界が近づいてきた。私はもうすぐ死ぬよ。そのあとで現れる景色をせいぜい楽しむんだね。あんたは・・・」

でもそこで突然パン、という音が鳴って、蛇が破裂した。白い皮膚とか、粘液とか、血とかが、洞の入り口から飛び出してくる。私は避けもせずにそれを見つめていた。そして・・・手を伸ばす。さあようやくうるさい蛇が死んでくれた。あんなのは全部はったりさ。脅しているだけなんだ。人間様をなんだと思っているんだか。私はそんなことには騙されない。私はそんなことには騙されない。うまくやったじゃないか? 従兄が復讐しに来るなんてきっと嘘っぱちさ。あんなに穏やかな人だったんだから・・・。

でも手を伸ばして、それを掴んで引き出したとき、私は固まってしまう。本当に固まってしまう。それは私の本当の名前だったからだ。なんてことだ! と私は思う。私は今自分が持っている名前が本当の名前だと思い込んでいたのだ。親から与えられた名前だ。身分証明証にもそう書いてある。でもそんなのは地上の世界の呼び名に過ぎなかったのだ。私の本当の名前はこれだ。白い蛇がずっと守っていた場所の奥にあったこれだ。いったい何と発音するのかは分からないが・・・。

私はそれを呑み込もうとする。発音なんかせずに、そのまま体内に入れてしまおうとする。でもすぐに吐き出してしまう。私の地上の名前の方が邪魔をするからだ。こんなもの要らなかったのだ、と私は思う。蛇に最初からあげておけばよかったのだ。そうすれば私は空白の男になることができた。空白の男なら真実の名前を呑み込むことだって容易だったはずだ。俺はなんて馬鹿だったんだろう・・・。

私は胃液にまみれた自分の本当の名前を見つめている。それは手のひらの上で次々に形を変えた。光り方も変わる。これは・・・いったい・・・?

キイィィッコウ! とどこかで鳥が鳴いた。フクロウが戻ってきた気配がある。誰かがトントンと肩を叩いた。私は慌てて後ろを見る。こんな森の奥に、誰が・・・?

見ると顔のない男がそこにはいた。私が名前を拝借したかつての従兄だ、とすぐに分かった。彼には目も鼻も唇もなかった。耳もなかった。ただ口に似た穴だけが空いていた。彼はその口をパクパクと開け閉めしていた。私は急いで逃げようとする。でも身体が動かない。身体が動かない。男の口の奥からは白いニュルニュルとした何かが這い出てくるところだった。蛇だ、と私は思う。白い蛇。ついさっき破裂して死んだはずじゃないか・・・。

「蛇は死なない。脱皮するだけさ」と彼の口の中で白い蛇は言った。私は神様に祈ろうとするが、どこに神様がいるのかも分からない。そもそも私に救われる資格というものはあるのだろうか? すべて自業自得だったのではないか・・・?

蛇はスルスルと出てきて、やがて私の首に巻きついた。ものすごくヒヤリとする感覚が全身を包み込んだ。私は何かを言おうとする。でも言葉は出ない。私は何かを言おうとする。でも言葉は出ない。

愛とはいったいどこに潜んでいるのだろう? と私は思う。

「目を凝らしなよ」と蛇が言う。「よおおおく目を凝らすんだ。そうすれば何かが見えてくる。自分でも思ってもみなかった何かが・・・」

ドクン、と心臓の鼓動が鳴り(自分の鼓動だとはどうしても思えなかったのだが)、私は目を覚ました。全身から滝のような汗をかいていた。私は名前も失わず、記憶さえも元のままで、この地上の世界に戻ってきたのだった。しばらくベッドの中でじっとしていた。でも諦めて、そこを出た。身体の動き方が変わっていることに気付いた。あれは何だったんだろう? と私は思う。でも結局、何も理解することはできなかった。夢は夢さ、と私は思うことにする。名前なんて、大して重要なものでもない。ただの便宜的な呼び名だ。本当に重要なのは・・・。

そのとき電話がかかってくる。知らない番号からの着信だった。一瞬迷ったのだが、とりあえず応答してみることにする。「もしもし」と私は言った。「もしもし」と。

「もしもし」としばらく経ってから相手は言った。知らない男の声だった。でも記憶のどこかを叩いているような気がする。遥か昔の記憶だ。いったい誰だろう・・・? 「今からそちらに行くよ」と彼は言っていた。「話したいことがあるから。逃げないでね。決して」

決して、と私は思いながら、回線の切れたスマートフォンを眺めている。その瞬間、その相手が夢の中で勝手に名前を使ってしまった従兄であったことを思い出す。しかし・・・顔が一向に浮かんでこない。森の奥の空白の顔しか浮かんでこないのだ。まさか現実の世界であの顔をしているわけじゃあるまい。口の中から蛇が出てきて・・・。

ピンポン、とインターフォンが鳴った。私はガタガタ震え始めている。まさかいくらなんでもこんなに早く来られるわけじゃない。ここは現実なのだ。夢とは違っているのだ。ここは・・・。

私はインターフォンの受話器を取った(ちなみにモニターはない。だから玄関先に誰がいるのかは見えない)。「はい」と震える声で私は言う。「どちら様でしょうか?」

「ここは夢だよ」とそこにいる男は言った。「君は永遠に覚めることのできない夢の中にいる。どれだけ退屈だったとしても、逃げることはできない。死ぬことは許されていない。僕が許さないからね。そしてどれだけ逃げても追いかけていくよ。それこそ地の果てまでね。ここを開けてくれないか? そして本当にやるべきことをやろう。君は自分がやったことの責任を負わなくちゃならない。なにしろ社会人だからね。都合よく逃げ回っているわけにはいかない。僕は・・・」

私はガチャンと受話器を戻した。これ以上聞いていられなくなったからだ。私はベッドに戻り、身を丸くして、布団を被った。そしてすべては幻想だったのだ、と思うことにした。もう何も思うまい。何も考えるまい。そうすれば・・・きっと楽になれるはずだ。全部幻想なのだ。夢みたいなものなのだ。私は・・・ちょっとおかしくなっているだけなのだ。こんなのは・・・。

「もちろん。全部夢みたいなものだ」とすぐ横で、誰かが言った。