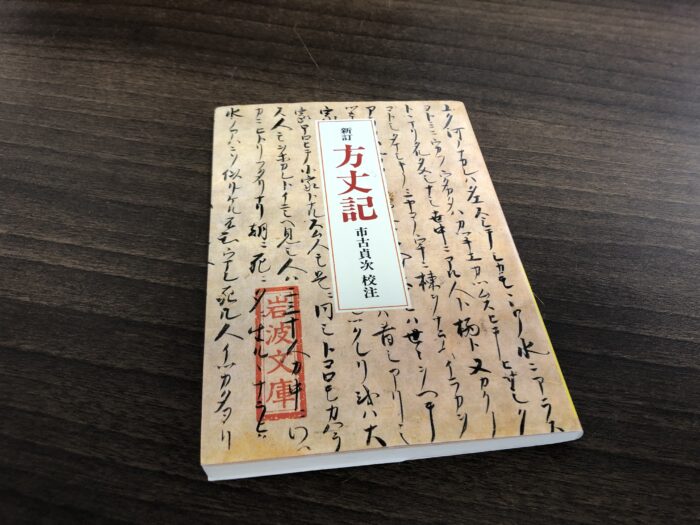

『方丈記』は素晴らしい。本棚にあった岩波文庫版を久し振りに読み返してみた。「ゆく河の流れは絶えずして・・・」。本当に名文だと思う。まさに文章が河の流れとなって、ところどころ渦を巻き、時折水滴を太陽に反射させながら、下流へと流れ去っていく。その様を僕は一人の男と共有しているのだ。900年前に生きていた一人の男。鴨長明。俗世間を離れて方丈の庵を山中に結んだ。和歌と琴の名手。50歳を過ぎてから出家したらしいが・・・山中に一人で暮らしていてもなんとなくもぞもぞ感が残る。これで完全に救われた、という感じはそこにはない。かといってほかの方法があったのかというと・・・もしかしたらこの人にとってはなかったのかもしれない、という気もする。いずれにせよ出家する、というのは手段であって、きっと目的そのものではないんだろうな、と僕なんかは思います。俗世間を離れて、意識の集中すべき対象を、精神世界に絞る。しかし具体的に何が起こるのかは・・・そのときになってみないと分からない。彼はドグマというものに耐えられなかった人なのだろうな、と僕は思います。だからこそ水の流れに世間の人々の動きを重ね合わせて見ていたのだと思う。彼自身もまた、当然のことながら、その流動性の中に含まれているわけですが。

「河の流れ」の冒頭のあとに、京都で起こった様々な災難が語られるわけですが、その描写にはリズムがあり、生き生きしていて——こんなことを言っていいのかは分からないけれど——読んでいてワクワクしてきます。火事の炎の先端が踊る様が目の前に浮き上がってくるようです。あるいは病気で死んだ人がそのまま道に放置されている様とか・・・ものすごい突風とか、地震とか・・・。一つ不思議だったのは、火事、突風、地震、疫病と並んで、遷都もまた災難に数えられていたことです。遷都。果たしてこの時期に遷都なんてあったかな・・・と思って調べてみると、どうやら福原京への遷都みたいです。ほぼ半年で頓挫し、また京都に帰ってくるのですが、平清盛の海洋国家への野望がここには現れているみたいです。平坦な京都とは違って、福原京は(神戸市兵庫区あたりだと推定されているのですが)山と海に挟まれた土地でまともな街路を作ることもできなかったみたいです。当時の貴族連中からもだいぶ反発があったようで・・・。結局清盛は京都に戻らざるを得ず、その翌年には原因不明の病に倒れて病没します。「たけき者も遂には滅びぬ・・・」。歴史の流れの中で、ずっと強者に留まっている、ということはどうやら不可能みたいです。そういった諸々を、鴨長明は離れた視点から眺めています。

もっとも感情がこもっていないわけでなくて、たとえば飢饉の中では愛する者を持つ者がむしろ先に亡くなるとか(妻は夫を、夫は妻を、親は子をそれぞれ助けようとするからですが)、母親の死骸にすがり付く赤ん坊の哀れな姿とか、そういったものごともまた描写されています。

長明が考えているのはそのような無常の世の中で生きることの虚しさのようなことです。立派な家があってもいつか焼けるかもしれないし、地震だってある。権威のある者はさらなる権威を求めてあくせくしているし(それだって所詮地上のものに過ぎないのですが)、権威のない者はむしろ卑屈になってしまって生きていても楽しくない。災害があるときにはむしろ人々の心は洗われるように見えるけれども、日常が復帰するとまたすぐに濁ってきてしまう。とかくこの世は住みにくい・・・。

長明自身は歌と琴(プラス琵琶)に優れていたのですが、結局は山中に庵を結んで、出家する道を選びます。そうする以外彼にとって道はなかったんだろうな、ということはなんとなく読んでいて分かります。それでもめちゃくちゃ厳しく仏の道に精進しているという風でもない。怠けたところで咎める人もいないのだから、つい怠けてしまうのである、というようなことさえ語っている。もっとも「精進イコール善」という図式が彼の中にあるわけではなくて——それは読んでいてなんとなく分かるのですが——もっと移りゆく「今ここ」を楽しもうじゃないか、という心持ちが滲み出ているように感じられます。誰かが作ったルールではなく、自分の心の動きに注意を払うこと。うん。彼はそのためにこそ山中にこもったのではないか?

ただ誰にもまったく会わなかった、というわけでもないらしく、最後の方で言及されている山番と、その子供(あるいは孫)との交流がなんとなくほっこりします。退屈で仕方のないときにはその子供と一緒に山を歩いて山菜を採ったりするのだと。あるいは近くにある有名な人の墓参りをしたりする。その辺の自然な——まったく気取らない——コミュニケーションの感覚は素晴らしいと思う。10歳くらいの子供と、60近い老人(当時の感覚でいえばかなり長生きなんだと思う)。世界に対する純粋な好奇心が、彼らの視線の中には含まれているような気が、僕にはします。

結局『方丈記』の良いところは、最終的には鴨長明が個人の幸福のことだけを考えていることにあるのかもしれない、と僕は思います。戒律を守るとか、俗世間を憎むとか、そういうことではなくて、あくまで結果的に、流れの中で、こういう形になったのですよ、というような。「足るを知る」という言葉がすごくしっくりとくるような気がする。彼はその中で——ある意味自己充足的な小世界の中で——純粋な目で外の世界を眺めています。山中にいるから四季の変化がすごくよく分かる。昔の優れた人に比べれば私の感覚なんてこんなものに過ぎないけれど、と謙遜はしているけれど、やはり謙虚で、ある意味実行力のある、優れた人だったんだろうな、と僕は思います。というか現実的に影響を受けてさえいる。毎日働いて(僕は今は週4ですが)、生活のために稼ぐ。でもその「生活」って・・・いったい何のためにあるんだろう? 本当に本気で考えます。美味いものを食って、どこかに遊びに行って・・・それだって楽しいのかもしれないけれど、僕のプライオリティーはどこか別のところに置かれているような気がする。それは・・・魂の内部のようなところです。鴨長明も似たようなことを考えていた人ではなかったのか?

たぶん和歌がやっていたのは「死を含んだ世界の一瞬の輝きを捉えること」のような気がするのだけれど、たしかに長明の視線の中には、そういった暗さというか、本質を捉えようとする「肝」のようなものが据わっている気がします。それでも決してドグマに頼ってしまうわけではなくて・・・意識の流動性を常に保とうとしている。そういった姿勢に僕は共感を覚えるのです。

だから「教祖」にはなれないかもしれない(そういえばこの少しあとに鎌倉仏教の隆盛が始まるのですが)。しかしその文章は今でも人の心を打つ。スコット・フィッツジェラルドの文章が哲学的省察を(あまり)含んでいないために、むしろ生き生きとした生命をいまだに保っているのと似たようなものかもしれない。彼は判断を下しているわけではなくて、あくまで結末をオープンに保っているからです。その同じ流れを、我々も——現代を生きている我々も——追体験することができる。「じゃあどうすればいいのか?」というのは当然のことながら、我々の一人ひとりに委ねられているわけですが。

結局僕が共感を覚えたのは、「一人の人間が生まれて、死んでいく過程というものは、いつの時代も個人的なものなのだ」という気付きだったのかもしれません。個人的、というのはつまり・・・一人で生まれて、一人で死んでいく、ということです。少なくともその意識はということです。時代も違うし、しゃべっている言葉も今とは違う。物質的豊かさという観点で言えば、現代の方がずっと恵まれているでしょう。それにもかかわらず、人が本当の意味で深い場所で考えていることには、さほどの違いはないのではないか? 僕はそう思うのです。結局共通しているのは死です。いつか死ななければならない。今はまだ生きているけれど、死は確実に自分を捉えるらしい。まわりを見ていればそれが分かる。季節は移り変わっていく。また春がやって来る。しかし、人々は地上のことばかり見ている。あんなことに何の意味があるのだろう? すべてはやがて朽ち果てていくというのに・・・。

もっとも絶望しているわけではなくて、その奥にある本当の輝き、というようなものを彼は捉えようとしている節があります。そうじゃなければこの文章はこんなに長く生き延びなかったと思われるからです。人は死ぬけど、今は生きている。そして「今」の中には、様々な要素が詰め込まれている。感情の交換だって可能だ・・・。

意識を獲得して、世界の本当の有り様を見て、そしてやがては死んでいく。その過程そのものはそんなに簡単な——あるいは快適な——ものではないのかもしれません。意に染まないことだってやらなくちゃいけないし、肉親が死んでしまうことだってある(というかいつかみんな死ぬのですが、とにかく)。病気もあるし、災害もある。人に嫌われることもあるし、逆に好かれることもある。でも好かれたところで、今度はいつか嫌われるんじゃないかとビクビクする羽目になったり・・・。

切りがないじゃないか、と長明は思う。そして僕もまた思う。だとしたら・・・俺はいったい何を最優先させればいいのだろう? この短い人生において?

彼のやり方は持ち物を最小限に抑え、物質的な欲望を制限して、その中で精神的な自由を得る、というものでした。それは素晴らしい考えだと思う。彼はそれを押し付けているわけではなくて、あくまで自分で実践していただけです。そのような風通しの良さが、やはりこの文章の根底にはあるのだと思う。「それはあなたの幸福のためなのですよ」と言われているような気が、僕にはしてしまうのだ。

さて、僕はどうすればいいのだろう? 実のところ30歳という年齢が、一つのターニングポイントになっているような気がする。長明が父方の祖母から受け継いだ家を出て、人の来ない場所に最初に庵を作って住んだのが30歳である(昔の家の十分の一ほどの大きさしかなかった、と彼は書いている)。あるいは俗世間に飽き飽きする年齢なのかもしれない(彼が出家したのは50を過ぎたあとだが)。ちなみにイエス・キリストが死んだのが33歳。ブッダ(釈迦)が出家したのが29歳。まさか自分をそれらの宗教的な天才と比較するわけではないですが・・・たしかにちょっとした価値観の変換を求められる年齢なのかもしれませんね。そう思うと正社員じゃなくても、結婚していなくても、お金が全然なくても、あんまり気にしなくていいか、という気持ちになってくる。

長明は晩年に作った庵のことを(つまり30歳の頃よりもさらに小さなものなのですが)、年老いた蚕が作った繭のようなものだ、と書いています(「老いたる蚕の繭を営むが如し」)。僕はこの比喩が好きで、なんだかおじさんがあったかい繭にこもってぬくぬくと昼寝をしている様が目に浮かんできます。あるいはそういった精神的な場所を、自分のために作る、というのが大事なのかもしれませんが。

それでは。時の流れの中に戻ります。何の意味があるのか、まではよく分かりませんが・・・。